兄弟姉妹が相続人になるケースとは?【更新】 | 君津市・木更津市の不動産売買情報|センチュリー21エステートコンサル

兄弟姉妹が相続人になるケースとは?

兄弟姉妹が相続人になるケースとは?法律の基本をわかりやすく解説

相続人の基本的なルールとは?

法定相続人の範囲と順位について知ろう

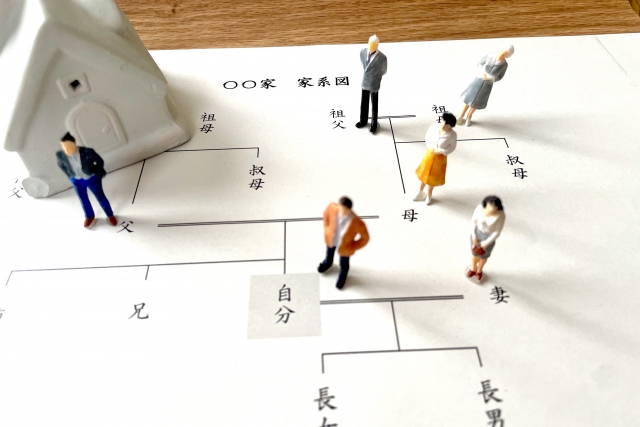

相続が発生した場合、誰が相続人になるのかは民法で定められています。これを「法定相続人」といいます。法定相続人には範囲と順位があり、まず第1順位として「子ども(直系卑属)」が優先されます。被相続人に子どもがいない場合は、第2順位として「親(直系尊属)」が相続人となります。それでも相続人がいない場合に初めて第3順位として「兄弟姉妹」が相続人になるのです。このように、兄弟姉妹が相続人になるケースは、法律上特定の条件が揃った場合に限られます。

配偶者と他の相続人の関係

相続において「配偶者」は常に法定相続人として位置づけられます。ただし、配偶者は故人の子どもや親、兄弟姉妹といった他の法定相続人と並ぶ形で相続分を分け合うことになります。一例として、配偶者と兄弟姉妹が同時に相続人となった場合、配偶者は4分の3を相続し、残る4分の1を兄弟姉妹が分ける仕組みです。なお、内縁関係や離婚した配偶者は法定相続人にはなりませんので注意が必要です。

血縁の濃さによる優先順位

法定相続人の順位は、血縁の濃さによって決まります。故人に子どもがいれば第1順位として最優先され、子どもがいない場合は親が第2順位、さらに親もいない場合に兄弟姉妹が第3順位として相続権を持ちます。このように、兄弟姉妹は相続において血縁上やや遠い立場にあります。そのため、兄弟姉妹が相続人になるケースは比較的少ないと言えるでしょう。

兄弟姉妹がどれくらい遠い存在か

兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、その立場が特殊である一方で、法律的にはかなり遠い存在として扱われます。そもそも兄弟姉妹は、被相続人との関係が血族のうち第三順位に位置します。また、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていないため、遺言書の内容によってはまったく相続を受けられない場合もあります。さらに、兄弟姉妹の子どもが代襲相続できるのは兄弟姉妹本人が既に亡くなっている場合のみで、再代襲(その子どもにまで受け継がれること)は認められません。このように、兄弟姉妹が相続人となれるケースは一定の条件が揃った時のみであるため、その具体例には特段の注意が必要です。

兄弟姉妹が相続人になる主なケース

被相続人に配偶者がいるが子どもがいない場合

相続において、配偶者は常に法定相続人になります。しかし、被相続人に配偶者はいても子どもがいない場合、次に相続の対象となるのは兄弟姉妹ではなく、被相続人の父母などの直系尊属です。ただし、父母が全員すでに他界している場合には、兄弟姉妹が法定相続人となります。このケースでは、配偶者と兄弟姉妹が共同して相続する形となりますが、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書などがある場合はその内容が大きく影響することがあります。

親が既に他界している場合

被相続人の親が存命中の場合は、相続順位は親が優先されます。しかし、両親がすでに他界している場合には、兄弟姉妹が次の優先順位として法定相続人になります。このようなケースでは、兄弟姉妹が故人の遺産を分割して相続することになります。血縁関係の濃さで相続権が決まるため、両親が共通している兄弟姉妹の方が、片親だけ共通の兄弟姉妹よりも優先される仕組みになっています。

兄弟姉妹が相続分を受け取る仕組み

兄弟姉妹が法定相続人に該当する場合、その相続分は民法で定められています。被相続人の配偶者と兄弟姉妹のみが相続人となる場合、配偶者が全体の4分の3の相続分を持ち、兄弟姉妹には全体の4分の1が配分されます。また、兄弟姉妹が複数人いる場合は、その4分の1をさらに均等に分ける仕組みとなっています。ただし、具体的な遺産分割方法や取得割合は遺産分割協議によって決定されるため、話し合いが重要です。

代襲相続が発生する場合

兄弟姉妹が相続人になるケースにおいても、「代襲相続」が発生することがあります。代襲相続とは、相続開始前に兄弟姉妹が亡くなっている場合に、その兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥や姪)が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。たとえば、兄弟姉妹の一人が早く亡くなり、その人に子どもがいる場合は、その子どもが相続できることを指します。ただし、この代襲相続は再代襲(甥や姪が亡くなり、その子どもがさらに相続すること)は認められない点に注意が必要です。

兄弟姉妹が相続人になる際の注意点

兄弟姉妹間でトラブルを避けるためには

兄弟が相続人になるケースでは、相続手続きの過程で意見の食い違いやトラブルが発生することが珍しくありません。特に、親の世話をしていた兄弟姉妹がいる場合、不公平感が生じやすいです。対策としては、相続財産や相続権について事前に話し合い、互いの理解を深めることが重要です。また、トラブルを防ぐためには被相続人の生前の段階で遺言書を準備しておくことも有効です。遺言書には具体的な遺産分割方法を明記することで、兄弟姉妹間の意見の対立を最小限に抑えることができます。

遺産分割協議の基本ルール

兄弟が相続人になる場合でも、遺産分割協議は全ての相続人の合意が必要です。遺産分割協議では、相続財産の種類や金額を明確にし、平等に分配するよう努めることが基本ルールとなります。特に、不動産が相続財産に含まれる場合は、分割が難しいため意見の対立を招きやすいです。そのため、第三者である専門家を交えて公平な分配案を作成することが有効です。協議の際には冷静な話し合いを心がけ、感情的な衝突を避けることが重要です。

遺言書がある場合の対応

被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、その内容が相続手続きの重要な指針となります。ただし、遺言書があっても相続人間で意見が一致しない場合や、無効とされる場合もあるため注意が必要です。遺言書の内容を確認し、特に公平性に疑問がある場合には、法律の専門家に相談することをおすすめします。また、兄弟姉妹は遺留分が法律上認められていないため、遺言書の内容が法的に適用されることが多い点も理解しておくことが大切です。

借金などのマイナスの相続について

兄弟が相続人になるケースでは、財産だけでなく借金といった負債も相続対象となる点に注意が必要です。このような場合、全ての相続人が借金を返済する義務を負う可能性があります。負債が財産額を上回る場合には、相続放棄を検討することも選択肢の一つです。ただし、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要で、期限も定められています(相続開始から3か月以内)。また、一部だけを相続することはできませんので、マイナスの相続が予想される場合は速やかに手続きを開始し、専門家のサポートを受けるようにしましょう。

意外なケースとその解決法

生前贈与や養子縁組が影響する場合

生前贈与や養子縁組は、兄弟姉妹が相続人になるケースに意外な影響を与えることがあります。たとえば、被相続人が生前に財産の一部を特定の兄弟姉妹に贈与していた場合、その分が遺産分割の際に考慮されることがあります。また、養子縁組によって新たな法定相続人が生じるケースもあります。特に、被相続人が養子を迎えた場合、その養子が相続順位で兄弟姉妹よりも優先されるため、結果的に兄弟姉妹が遺産を相続できない可能性も出てきます。このような状況を避けるため、財産管理について計画的に準備を進めることが大切です。

兄弟姉妹の存在を知らなかったケース

相続手続きが進む中で、被相続人に兄弟姉妹がいることが明らかになるケースがあります。これは、たとえば被相続人が複雑な家族関係を持っていたり、異母兄弟がいる場合などに起こり得ます。このようなケースでは、相続人全員が一堂に会して遺産分割協議を行う必要があるため、予想外の問題が生じることがあります。そのため、被相続人の戸籍を徹底的に調査し、正確な相続人を確認することが重要です。また、この場面においても専門家によるサポートが有効です。

相続放棄や裁判事例から考察する解決法

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、相続放棄や相続を巡る裁判事例が多々見られます。たとえば、子や孫がすべて相続を放棄した結果、兄弟姉妹に相続権が移るケースがありますが、この場合もトラブルが発生することがあります。また、裁判事例では、兄弟姉妹間で相続割合に不満が生じるなどして訴訟に発展するケースも少なくありません。こうしたトラブルを防ぐためには、生前に遺言書を作成しておくことが非常に有効です。具体的な解決法としては、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、公平で法的に適切な対応を進めることが求められます。

専門家に相談するタイミング

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、法律的な知識や複雑な手続きが伴うことが多く、専門家に相談するタイミングを見極めることが重要です。特に、遺産分割協議が難航しそうな場合や、相続人の範囲に不明点が存在する場合、早めに弁護士や税理士などの専門家に相談することで解決への糸口が得られることが多いです。また、相続放棄を検討している場合や、戸籍の収集などで煩雑な手続きが予想される場合も、専門家のアドバイスが役立ちます。適切なタイミングで相談することで、スムーズな手続きとトラブル回避が可能になります。

君津市・木更津市・袖ケ浦市・富津市で相続による不動産の売却の事ならセンチュリー21エステートコンサルにお任せください。

ページ作成日 2025-02-17

来店予約フォーム

来店予約フォーム